【大型作出】オキナワヒラタクワガタをブリード 60mmアップを出す

地元のクワガタを推そう〜!

ってことで、私、沖縄に住んでいるので「オキナワヒラタクワガタ」ですねぇ♪

こちらのクワガタをブリードしていきますよー。

今回は初級者よりもちょっと上、何回かブリードをしたことがある中級者のかた向けに、サイズアップの話を書こうと思います!

↓オキナワヒラタクワガタの基本的なブリード方法を知りたいかたは、こちらの記事をどうぞ!

オキナワヒラタブリードの方法

私、2023年に60mmアップを目指してオキナワヒラタをブリードをしてみたところ、なんと惜しくも59.8mmになってしまいました……。

悔しい〜!

今回の2024年ブリードでは「確実に60を超えていく」をテーマにブリードしていきます!

※「60mmは大きいのか?」というブリード強者のご意見には、ここでは「4歳のうちの息子からしたら超デカい」ということでご容赦願おうかと思います。

ちなみに私は温度管理はまだいれてません。常温飼育で、ある程度の大型をブリードしたいかたの参考になるように記事を書いていきます。

それではさっそく2024年のみなみのひげ的ブリードレシピをどうぞ〜。

- スポンサーリンク

オキナワヒラタクワガタ 60mmアップのレシピ

年間のスケジュール

こんな流れで飼育しました。

| 24年8月末〜9月 | 産卵セット |

| 24年10月〜11月 | 《産卵セット割り出し》 初令|450CC|マット 2-3令|菌糸ビン800mLへ移動 |

| 24年11月 | 初令幼虫が2令になったら順次菌糸ボトルへ |

| 24年12月 | 《ボトル交換》 3令オス|1400CC|菌糸 3令メス|800CC|菌糸 |

| 25年2月 | 菌糸が傷んでボトル交換が必要そうな個体がいたら2本目交換 |

| 25年3月末 | 3令|800-1400CC|マットへ移動 or そのまま羽化まで飼育 |

| 25年4月 | 順次サナギへ |

| 25年5月〜6月 | 順次サナギ〜羽化へ |

晩夏〜秋に産卵させてます。

常温飼育の場合、夏の初め頃(5〜6月頃)に孵化させると、沖縄の高い気温を利用して超スピードで育つ「早期羽化の小型個体」が10月にでてくるためです。

温度が落ち着きだす晩夏〜秋に産卵セットを組みました。

※晩夏〜秋の気温は日中28〜30度くらいで、夜が23、4度くらいでした。日中はそんなに変わらないのですが、夜間の温度が夏場よりかなり冷えてきます。

なんとなく秋の方が産みもよかった気がする

ポイント:温度管理できるなら6月から

温度管理ができるなら6月くらいから産卵セットを作って、夏場に秋気温(20度前半くらい)にして早期羽化を抑え、期間を引っ張って育ててもよいんでしょうね。オオクワガタの大型作出とかそういうのやってるかたがいらっしゃいますね。私もいつかチャレンジしたいです。

菌糸2本がえし・1400CCボトル

昨年は1本がえしを基本に育てました。

それで59.8mm。

なら2本でやりゃあ確実に60は越えるだろっていうのが今回の算段です。シンプルですね。

ついでに大きめの個体は2本目を1400CCで育ててみます。

おそらくこれでさらに大型化するだろうと思います。

今年はボトルの本数・サイズを試すので菌糸はとくに何もせず

月夜野きのこ園のオオヒラタケ菌糸(Basic)をブロックで買って、ボトルに詰め替えて使いました。(添加もなし)

2025年オキナワヒラタブリードの様子

ここからは実際の様子を写真でさらっとふりかえってみます。

7月くらいからガマンできなくなってペアリングを始め、一応、紆余曲折ありながら9月くらいをメインに産卵セットを組みました。

ケースの壁面にこうやって幼虫とか卵が見えるとテンションがブチ上がります。

初令幼虫。プリンカップでしばらくマット管理

2令幼虫。2令以降は菌糸ビンへうつします

産卵セットから1ヶ月半〜2ヶ月くらいで割り出すと、幼虫がたくさんとれます。

ヒラタクワガタは初令幼虫ではマットを食べて体内にバクテリア環境をつくるそうなので、初令のうちはマット飼育。2令をこえてから菌糸で飼育していきます。

※2令もなりたてよりも、ある程度、育ってからの方が菌糸にまかれにくい感じがしました。心配なら3令で菌糸ビンでも、個人的にはいい気がしますね。

プリンカップでマット飼育した幼虫。2令、3令になってから菌糸へ

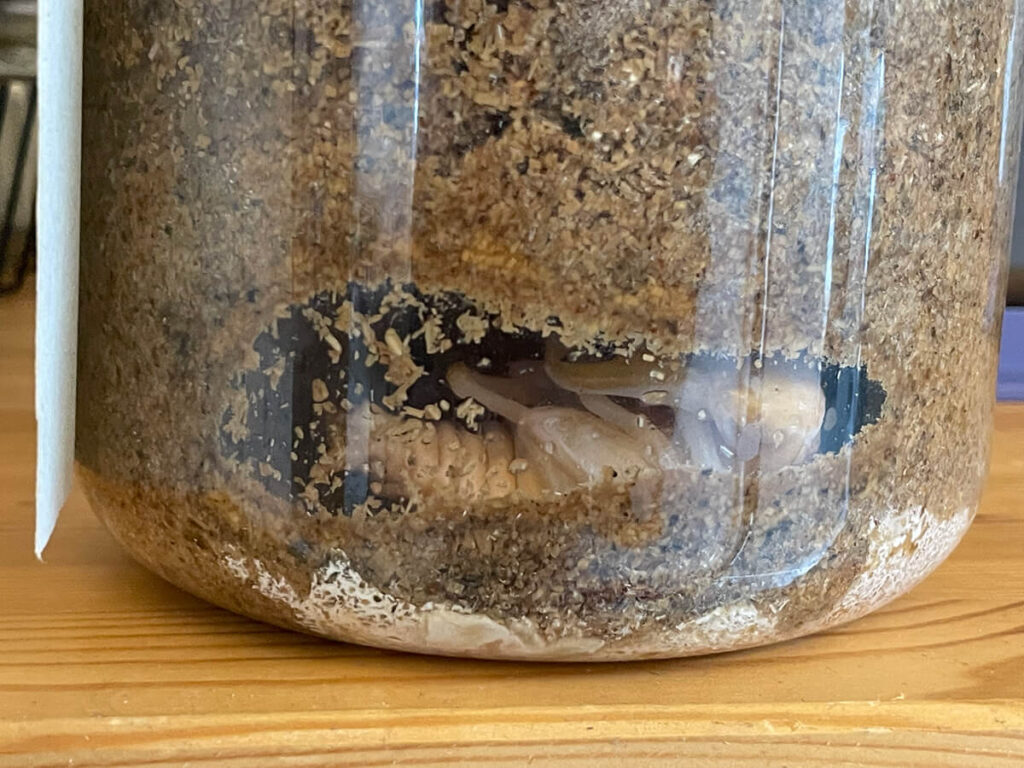

菌糸ボトルへ移したとき。上の方をほじっていれるよりも、ボトルの底面まで穴をあけていれたほうが幼虫がはやく落ち着く気がする

菌糸ボトルへ移すと一気にやることがなくなり、あとは日頃、様子をみてみるくらいになります。

基本的には手に持ったりせず、ボトルはいじらないほうが幼虫がストレスなく育ちます。

ただ、なにかしらトラブルがあって(酸欠など)、ボトル上面に出てくる個体もいるので、そういう個体を救出できるように観察はなるべく毎日するようにします。

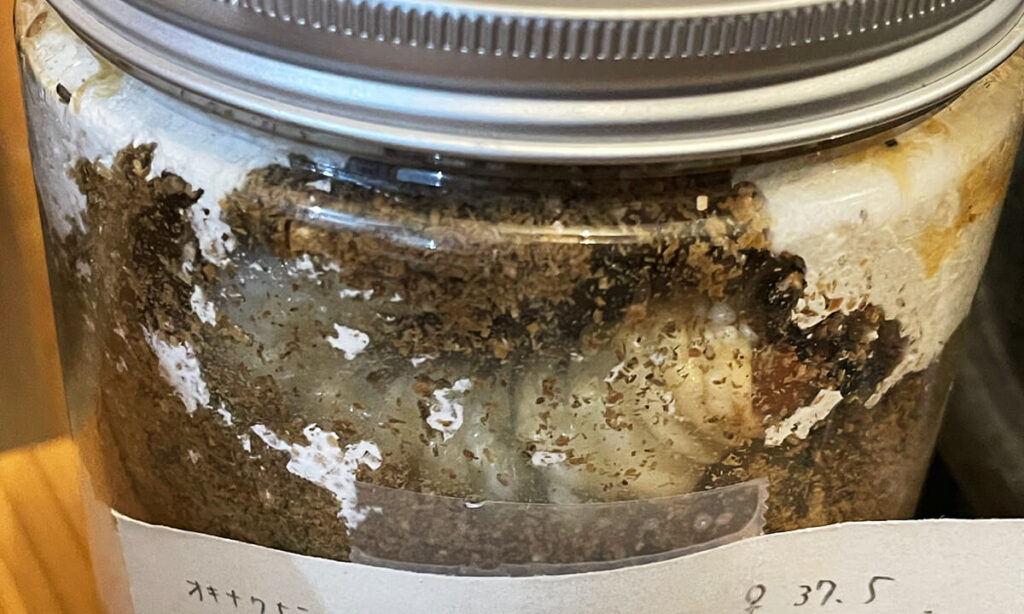

2月になり大きくなったオキナワヒラタ3令幼虫

2月頃、オス幼虫はボトル内の菌糸を食べ尽くした個体もチラホラ。痛んできたようなボトルもありました。そういうのを優先して、半数ちょっとを2本目のボトルに交換。

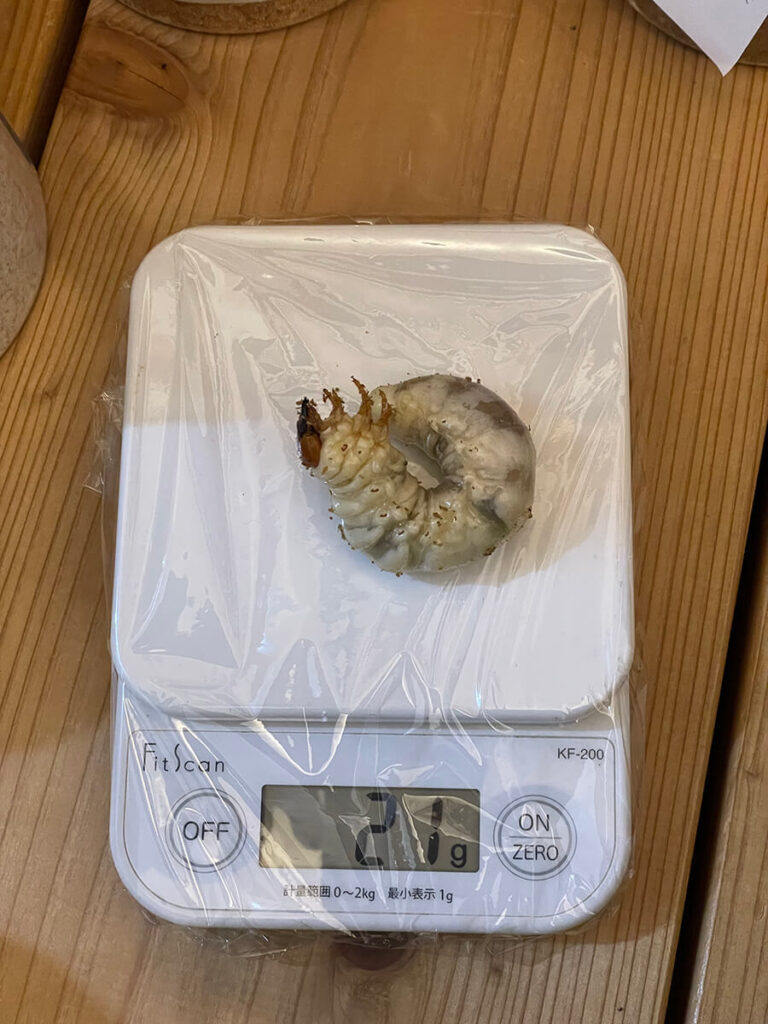

今回、最大の21gの幼虫!カブトムシの幼虫のように大きい

最大で21gの幼虫がいることが判明しました!

どうやらヒラタブリードをされているかたがたの界隈では、オキナワヒラタの21gは大きいほうらしく期待も膨らみます!

4月に入って初夏の陽気になると、つぎつぎと蛹化していく

南風が吹き、気温25度をこえる日がでてくると、オキナワヒラタたちの蛹化スイッチがはいりだします。

早い個体(主にメス)はこのタイミングで羽化するものもいます。

そして5月!

ほとんどの個体がこの時期に羽化しました!

だいたい5月の初旬〜6月頭にかけてが羽化時期。そのあと1ヶ月くらいは休眠期間でジッとしている

上の写真は21gだった最大個体の羽化写真。

デカい……!

余裕で60mmは超えていますね。なんなら65mm以上ありそうです。

やはり菌糸ボトルにいれてから食いのいい個体は大きくなりますね!食欲は大事なんだなぁー。

最大個体のオキナワヒラタを掘り出したところ

60mmをゆうにこえるオキナワヒラタクワガタ大型個体がでてきました!

じゃーん!

というわけで2024-25年のオキナワヒラタブリードで出てきた最大個体です!

デカ〜い!かっこい〜!

大型60アップサイズが続々羽化!!果たして最大サイズは?

今回はだいたい30匹くらいの幼虫をブリードしました。

(正確には25匹くらいだったのですが、産卵セットのとりそびれから5匹、ちっちゃいのがでてきたので……)

10匹くらいがオスでした。

彼らのサイズをスプレッドシートにまとめるとこんな感じ。

アベレージは59.3mmで、最大が67.5mmでした!

2025年最大サイズのオキナワヒラタを計測!なんと67.5mmもありました

うぉー!!!

想定以上に大きいのがでてくれました!

一覧をみるとわかるのですが、2番目が63mm台なので最大の個体だけひとまわりくらい大きいです。

飼育環境はだいたい一緒なので、なぜか理由がわかりません。とりあえずよく食べる幼虫でした。大型化する遺伝が発現したのかな〜。

あと菌糸の古さかな。使うまでに2ヶ月くらい置いた古いやつのほうが食いがよかったような気がするので。古いやつを与えた個体が大きくなったのかもしれません。(菌糸の古さは特に記録してないので未確認事項ですが。)

2024年の結果、最大は67.5mmでした〜

オキナワヒラタクワガタ、2024年のブリードは、常温管理・2本返しで、幼虫23g、羽化個体が67.5mmが最大でしたー。

いやぁ〜、大きくなって大満足です!

普段は「パラワンがかっこいいんだよ」とか通ぶったことをいう長男くんも、この最大個体には……

え!?デカっ!オキナワヒラタもいいかも

とめちゃくちゃ惹きつけられてました!

うれしいリアクションでしたねぇ♪

4才次男くんは

うぉーやべー、やべー

ってずっと言ってました。

羽化したクワガタの割り出しを、いつも楽しみにしてくれている子どもたち

67.5mmがでたとなると、70mmアップも視野に入りだしますね!

でもまぁ急にそこまで大きくならないと思います。

次はアベレージを上げていくのが大事ですね

アベレージは60いってないですからね。

2025年は「65mmアップをたくさん出す」を目標に、引き続きブリードを楽しんでいきたいと思います!

自分で育てた大型クワガタはめちゃくちゃカッコいいぞー!

お知らせ|mussii ムッシ 昆虫イラストグッズ

「mussii(ムッシ)」という名前で、みなみのひげの昆虫イラストグッズやってます。

ムッシの名前の由来は、長男くんが考えてくれました

むしのムッシ

かわいいお子さま向けのカブト・クワガタTシャツなどがあります。

細密画のグッズもありますよ。

ご興味ありましたら、のぞくだけでもぜひ〜♪